TATA CARA PEMANFAATAN AIR HUJAN

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 12 Tahun 2009; Tanggal : 15 April 2009

I. Pendahuluan

Dalam siklus hidrologi, air hujan jatuh ke permukaan bumi, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian menjadi aliran permukaan, yang sebagian besar masuk ke sungai dan akhirnya bermuara di laut. Air hujan yang jatuh ke bumi tersebut menjadi sumber air bagi makhluk hidup.

Curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi, yaitu 2.000 – 4.000 mm/tahun dapat menjadi sumber air bersih, tetapi sering menimbulkan banjir pada musim penghujan, karena air hujan tidak dapat meresap ke tanah seiring dengan menurunnya daerah resapan.

Di sisi lain dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih meningkat, diperkirakan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 100 liter/ hari/orang.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif antara lain: intrusi air laut, penurunan muka air tanah, amblesan tanah (land subsidence) yang menyebabkan genangan banjir dimusim penghujan. Sementara itu alih fungsi lahan pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan, sehingga terganggunya ketersedian air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu dipertahankan kesetimbangan melalui proses pengambilan dan pengisian air hujan (presipitasi dan infiltrasi) dengan meresapkan ke dalam pori-pori/rongga tanah atau batuan, serta dilakukan upaya konservasi air.

Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (groundwater recharge) melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam dan lubang resapan biopori. Pemanfaatan air hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain curah hujan, nilai kelulusan batuan (konduktivitas hidrolik), luas tutupan bangunan, muka air tanah, dan lapisan akuifer. Agar dapat terimplementasikan pada masyarakat atau pengelola bangunan maka diperlukan tata cara pemanfaatan air hujan.

II. Tata Cara Pembuatan Kolam Pengumpul Air Hujan, Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori

A. Kolam Pengumpul Air Hujan

1. Kolam Pengumpul Air Hujan di atas Permukaan Tanah

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- muka air tanah dangkal < 1 m;

- jenis tanah yang mempunyai kapasitas infiltrasi rendah seperti lempung dan liat; atau

- kawasan karst, rawa, dan/atau gambut.

b. Konstruksi

- membuat saluran air dari talang bangunan (dengan bahan PVC) ke dalam kolam pengumpul air hujan;

- membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata, tanah liat atau bak fiber/aluminium, dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan; dan

- membuat penutup kolam pengumpul air hujan.

c. Pemeliharaan

- membersihkan talang dan saluran air dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau

- melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam kolam pengumpul air (bila perlu).

2. Kolam Pengumpul Air Hujan di bawah Permukaan Tanah

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- daerah bebas banjir;

- muka air tanah dangkal > 2 m;

- keterbatasan ruang di atas tanah; dan/atau

- daerah dengan ketinggian permukaan tanah minimal di atas 10 m di atas permukaan laut dengan luas lahan terbatas.

b. Konstruksi

- membuat saluran air (PVC) dari talang bangunan ke dalam kolam pengumpul air hujan;

- membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata, atau bak fiber/aluminium dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan. Apabila kolam pengumpul tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari maka dapat dilengkapi dengan pompa air yang diletakkan pada permukaan tanah; dan

- membuat penutup kolam pengumpul air hujan.

c. Pemeliharaan

- membersihkan talang dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau

- melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam kolam pengumpul air (bila perlu).

B. Sumur Resapan

1. Sumur Resapan Dangkal

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- tinggi muka air tanah > 0,5 m; dan/atau

- berada pada lahan yang datar dan berjarak minimum 1 m dari pondasi bangunan.

- sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau bata merah atau buis beton;

- sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;

- sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak + 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;

- sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;

- membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air di atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran. Sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan

- memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.

c. Pemeliharaan

- membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal dengan mengangkat filter yang berupa ijuk, koral dan pasir pada setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter; dan/atau

- melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan apabila terdapat unsur-unsur tercemar. Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

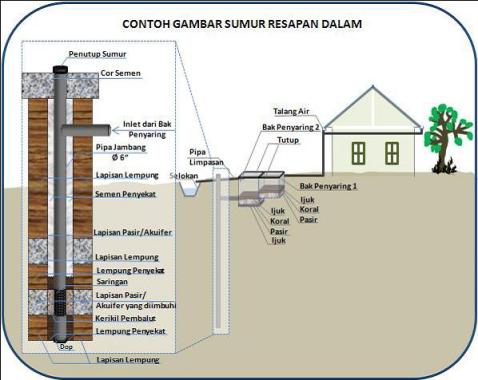

2. Sumur Resapan Dalam

- diutamakan di daerah land subsidence dan/atau daerah genangan;

- penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;

- ketinggian muka air tanah > 4 m; dan/atau

- sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.

b. Konstruksi

- sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 inch) untuk seluruh kedalaman;

- diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (6 inch);

- kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;

- bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;

- saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan. Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;

- ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 m di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 m di atas kerikil pembalut;

- ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempung penyekat hingga kedalaman 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;

- di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 m2, berketebalan minimal 0,5 m mulai 0,25 m di bawah muka tanah hingga 0,25 m di atas muka tanah;

- sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukur panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan

- untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setebal 25 cm dan ijuk setebal 25 cm. Bak kontrol 2, dengan kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.

c. Pemeliharaan

- membersihkan atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan; dan/atau

- melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan. Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

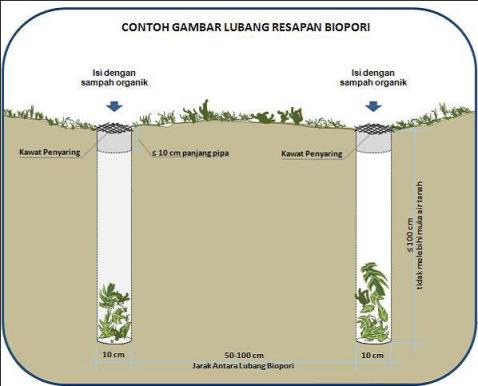

C. Lubang Resapan Biopori (LRB)

a. daerah sekitar pemukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon; dan/atau

b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan.

b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan.

2. Konstruksi

a. membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. Jarak pembuatan lubang resapan biopori antara 50 – 100 cm;

b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:

- paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau

- adukan semen selebar 2 – 3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.

c. mengisi lubang LRB dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan

d. menutup lubang resapan biopori dengan kawat saringan.

3. Pemeliharaan

a. mengisi sampah organik kedalam lubang resapan biopori;

b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau

c. mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2 – 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.

b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau

c. mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2 – 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.

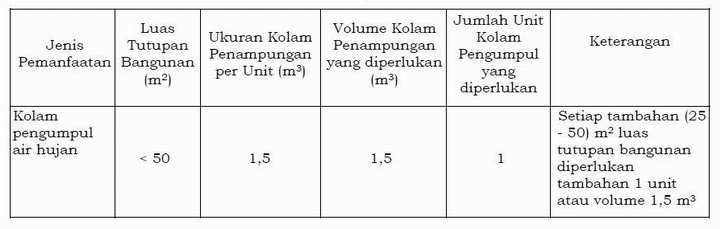

III. Kebutuhan Jumlah Kolam Pengumpul Air Hujan, Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori

A. Jumlah Unit Kolam Pengumpul Air Hujan yang Diperlukan Berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

B. Jumlah Unit Sumur Resapan Dangkal, Sumur Resapan Dalam dan Lubang Resapan Biopori yang diperlukan berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

C. Nilai Kelulusan Batuan (Konduktivitas Hidrolik) (m/hari) berdasarkan Jenis Batuan