Permasalahan Vulkanisme

Pengaruh kegiatan vulkanisme selain yang menguntungkan tadi, ternyata bisa menimbulkan masalah terutama terhadap lingkungan di sekitarnya. Gunung api khususnya saat meletus dapat membahayakan dan mengancam jiwa. Bahaya tersebut di antaranya:

1. Pada waktu terjadi letusan, semburan lapili, dan pasir panas dapat merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, bahkan hewan di sekitar gunung api. Abu vulkanik yang bisa menyebar secara luas juga dapat mengganggu dan membahayakan penerbangan. Aliran lava dan lahar panas dapat merusak bangunan dan lahan pertanian yang dilaluinya.

2. Gas beracun yang dikeluarkan pada saat erupsi dapat mengancam mahluk hidup termasuk manusia. Misalnya pada saat letusan kawah Timbangan dan Sinila tahun 1979, sekitar 149 jiwa manusia meninggal akibat menghirup gas beracun.

3. Bahan yang dikeluarkan gunung berapi biasanya menumpuk di puncak dan lereng-lereng gunung. Pada waktu hujan, bahan-bahan ini terbawa oleh air hujan menjadi lahar dingin. Lahar dingin akan merusak daerah yang dilaluinya, seperti sungai, lahan pertanian, rumah, dan lain-lain. Misalnya lahar dingin gunung Merapi di Jawa Tengah sering melanda daerah Magelang dan Yogyakarta.

Vulkanisme

Menyuburkan tanah

Pernahkah Anda berfikir kenapa penduduk Indonesia sebagian besar berada di pulau Jawa? Salah satu alasannya adalah pulau Jawa tanahnya subur. Kesuburan tanah ini diakibatkan oleh banyaknya gunung api yang terdapat di pulau Jawa. Ini barangkali salah satu manfaat kegiatan vulkanisme. Kenapa gunung api bisa menyuburkan tanah?

Ketika gunung meletus banyak mengeluarkan abu. Abu vulkanik ini pada awalnya menutupi daerah pertanian dan merusak tanaman yang ada. Namun dalam jangka waktu setahun atau dua tahun saja, tanah ini menjadi jauh lebih subur. Kesuburan ini dapat bertahan lama bahkan bisa puluhan tahun. Selain itu tanah hancuran bahan vulkanik sangat banyak mengandung unsur hara yang menyuburkan tanah.

galian

Bahan galian yang sangat berharga banyak dihasilkan gunung api. Pada saat gunung api masih aktif dihasilkan bahan galian seperti : belerang, pasir, batu bangunan, tras, batu apung, dan sebagainya. Sedangkan pada saat gunung api yang istirahat dapat dihasilkan bahan tambang seperti : emas, perak, besi, timah, marmer, dan lainnya. Di samping itu banyak pula batuan malihan akibat persinggungan magma dengan mineral tertentu, sehingga terbentuk cadangan mineral baru yang lebih berharga, seperti tembaga, batu pualam, dan kokas.

wisata

Jika Anda pernah mengunjungi kawah Gunung Bromo di Jawa Timur atau Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat tentunya Anda akan bisa berceritera indahnya gunung api. Memang gunung api bisa menjadi obyek wisata alam yang menarik. Di sini kita bisa menyaksikan kepundan yang menarik, pemandangan yang indah, hawa yang sejuk dan segar, aroma bau belerang, atau keanehan dan keindahan lain yang hanya bisa ditemukan di sekitar gunung api.

Penangkap air hujan

Gunung api juga bermanfaat sebagai penangkap hujan yang baik. Dengan tanahnya yang subur, berakibat pada tumbuh suburnya berbagai tumbuhan dan hutan yang lebat. Ini berarti gunung berapi menjadi tempat reservoir air tanah yang sangat baik. Hutan lebat ini bisa menghasilkan mata air yang sangat berguna terutama sebagai sumber air di musim kemarau. Sedangkan musim hujan, hutan dapat menyerap air dan menahan erosi/longsor sehingga dapat mencegah terjadinya banjir

Pernahkah Anda berfikir kenapa penduduk Indonesia sebagian besar berada di pulau Jawa? Salah satu alasannya adalah pulau Jawa tanahnya subur. Kesuburan tanah ini diakibatkan oleh banyaknya gunung api yang terdapat di pulau Jawa. Ini barangkali salah satu manfaat kegiatan vulkanisme. Kenapa gunung api bisa menyuburkan tanah?

Ketika gunung meletus banyak mengeluarkan abu. Abu vulkanik ini pada awalnya menutupi daerah pertanian dan merusak tanaman yang ada. Namun dalam jangka waktu setahun atau dua tahun saja, tanah ini menjadi jauh lebih subur. Kesuburan ini dapat bertahan lama bahkan bisa puluhan tahun. Selain itu tanah hancuran bahan vulkanik sangat banyak mengandung unsur hara yang menyuburkan tanah.

galian

Bahan galian yang sangat berharga banyak dihasilkan gunung api. Pada saat gunung api masih aktif dihasilkan bahan galian seperti : belerang, pasir, batu bangunan, tras, batu apung, dan sebagainya. Sedangkan pada saat gunung api yang istirahat dapat dihasilkan bahan tambang seperti : emas, perak, besi, timah, marmer, dan lainnya. Di samping itu banyak pula batuan malihan akibat persinggungan magma dengan mineral tertentu, sehingga terbentuk cadangan mineral baru yang lebih berharga, seperti tembaga, batu pualam, dan kokas.

wisata

Jika Anda pernah mengunjungi kawah Gunung Bromo di Jawa Timur atau Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat tentunya Anda akan bisa berceritera indahnya gunung api. Memang gunung api bisa menjadi obyek wisata alam yang menarik. Di sini kita bisa menyaksikan kepundan yang menarik, pemandangan yang indah, hawa yang sejuk dan segar, aroma bau belerang, atau keanehan dan keindahan lain yang hanya bisa ditemukan di sekitar gunung api.

Penangkap air hujan

Gunung api juga bermanfaat sebagai penangkap hujan yang baik. Dengan tanahnya yang subur, berakibat pada tumbuh suburnya berbagai tumbuhan dan hutan yang lebat. Ini berarti gunung berapi menjadi tempat reservoir air tanah yang sangat baik. Hutan lebat ini bisa menghasilkan mata air yang sangat berguna terutama sebagai sumber air di musim kemarau. Sedangkan musim hujan, hutan dapat menyerap air dan menahan erosi/longsor sehingga dapat mencegah terjadinya banjir

GUNUNG API 4

Gunung Merapi

Gunung Merapi adalah yang termuda dalam kumpulan gunung berapi di bagian selatan Pulau Jawa. Gunung ini terletak di zona subduksi, dimana Lempeng Indo-Australia terus bergerak ke bawah Lempeng Eurasia.

Letusan di daerah tersebut berlangsung sejak 400.000 tahun lalu, dan sampai 10.000 tahun lalu jenis letusannya adalah efusif. Setelah itu, letusannya menjadi eksplosif, dengan lava kental yang menimbulkan kubah-kubah lava.

Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun, dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Letusan-letusan Merapi yang dampaknya besar antara lain di tahun 1006, 1786, 1822, 1872, dan 1930. Letusan besar pada tahun 1006 membuat seluruh bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu.

Diperkirakan, letusan tersebut menyebabkan kerajaan Mataram Kuno harus berpindah ke Jawa Timur. Letusannya di tahun 1930 menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1400 orang.

Sampai saat ini Merapi termasuk gunung dengan periode erupsi yang aktif, bahkan termasuk dalam kategori gunung paling aktif di dunia. Merapi memiliki periode letusan yang rutin kurang lebih setiap 4 tahun sekali.

Salah satu yang membuat Merapi begitu terkenal selain tingkat aktivitasnya, juga karena tipe letusannya. Setiap erupsi Merapi mengeluarkan awan panas dalam jumlah besar yang membahayakan penduduk-penduduk yang tinggal di daerah sekitar lereng. Oleh penduduk setempat awan panas itu sering disebut Wedhus Gembel, merujuk pada karakter awan berasap tebal yang mirip dengan bulu biri-biri/domba.

GUNUNG API 3

Maninjau

Kaldera Maninjau dibentuk oleh letusan gunung berapi diperkirakan terjadi sekitar 52.000 tahun yang lalu. Simpanan dari letusan telah ditemukan dalam distribusi radial sekitar Maninjau membentang hingga 50 km di sebelah timur, 75 km di tenggara, dan barat ke pantai ini. Deposito diperkirakan akan didistribusikan lebih dari 8.500 km ² dan memiliki volume 220-250 km ³. kaldera ini memiliki panjang 20 km dan lebar 8 km.

———————————————

Gunung Galunggung

Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1882 (VEI=5). Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober s.d. 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar.

Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 114 desa, dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung.

———————————————-

Gunung Kelud

Sejak abad ke-15, Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Sebuah sistem untuk mengalihkan aliran lahar telah dibuat secara ekstensif pada tahun 1926 dan masih berfungsi hingga kini setelah letusan pada tahun 1919 memakan korban hingga ribuan jiwa akibat banjir lahar dingin menyapu pemukiman penduduk.

Pada abad ke-20, Gunung Kelut tercatat meletus pada tahun 1901, 1919 (1 Mei), 1951, 1966, dan 1990. Tahun 2007 gunung ini kembali meningkat aktivitasnya. Pola ini membawa para ahli gunung api pada siklus 15 tahunan bagi letusan gunung ini.

Pada abad ke-20, Gunung Kelut tercatat meletus pada tahun 1901, 1919 (1 Mei), 1951, 1966, dan 1990. Tahun 2007 gunung ini kembali meningkat aktivitasnya. Pola ini membawa para ahli gunung api pada siklus 15 tahunan bagi letusan gunung ini.

GUNUNG API 2

Gunung Tambora

Aktivitas vulkanik gunung berapi ini mencapai puncaknya pada bulan April tahun 1815 ketika meletus dalam skala tujuh pada Volcanic Explosivity Index. Letusan tersebut menjadi letusan tebesar sejak letusan danau Taupo pada tahun 181. Letusan gunung ini terdengar hingga pulau Sumatra (lebih dari 2.000 km). Abu vulkanik jatuh di Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Maluku. Letusan gunung ini menyebabkan kematian hingga tidak kurang dari 71.000 orang dengan 11.000—12.000 di antaranya terbunuh secara langsung akibat dari letusan tersebut.

Bahkan beberapa peneliti memperkirakan sampai 92.000 orang terbunuh, tetapi angka ini diragukan karena berdasarkan atas perkiraan yang terlalu tinggi. Lebih dari itu, letusan gunung ini menyebabkan perubahan iklim dunia. Satu tahun berikutnya (1816) sering disebut sebagai Tahun tanpa musim panas karena perubahan drastis dari cuaca Amerika Utara dan Eropa karena debu yang dihasilkan dari letusan Tambora ini.

Akibat perubahan iklim yang drastis ini banyak panen yang gagal dan kematian ternak di Belahan Utara yang menyebabkan terjadinya kelaparan terburuk pada abad ke-19.

Selama penggalian arkeologi tahun 2004, tim arkeolog menemukan sisa kebudayaan yang terkubur oleh letusan tahun 1815 di kedalaman 3 meter pada endapan piroklastik. Artifak-artifak tersebut ditemukan pada posisi yang sama ketika terjadi letusan di tahun 1815. Karena ciri-ciri yang serupa inilah, temuan tersebut sering disebut sebagai Pompeii dari timur.

GUNUNG API 1

Toba Supervolcano

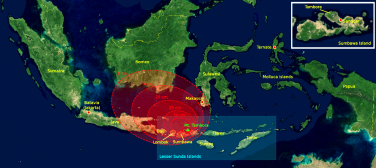

Merupakan letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang pernah diketahui di planet Bumi ini. Dan hampir memusnahkan generasi umat manusia di planet Bumi. 73.000 tahun yang lalu letusan dari supervolcano di Indonesia hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Hanya sedikit yang selamat. Dan setelah Tsunami Gunung Berapi Di Indonesia menjadi Aktif sekali lagi dan mengancam umat manusia. Letusan ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang telah dialami di bumi sejak masa dimana manusia bisa berjalan tegak. Dibandingkan dengan SuperVolcano Toba, bahkan krakatau yang menyebabkan sepuluh ribu korban jiwa pada 1883 hanyalah sebuah sendawa kecil. Padahal krakatau memiliki daya ledak setara dengan 150 megaton TNT. Sebagai perbandingan: ledakan Bom Nuklir hiroshima hanya memiliki daya ledak 0,015 megaton, dan secara lisan maka daya musnahnya 10.000 kali lebih lemah dibanding krakatau.

Seperti yang telah diketahui oleh para ilmuwan, toba hampir memusnahkan umat manusia 73.00 tahun yang lalu. Saat itu manusia neanderthal menghuni bumi kita bersamaan dengan homo sapiens di eropa, serta homo erectus dan homo floresiensis di asia. Saat itu sangat dingin di eropa, Zaman es terakhir ini berjalan lancar dimana kijang, kuda liar dan rusa raksasa diburu. Selain makanan herbivora, mammoth dan badak berbulu juga seringkali menjadi menu makanan manusia saat Toba, dengan diameter 90 kilometer di pulau yang sekarang dikenal dengan nama Sumatera.Meledak dalam arti yang sebenarnya.

Bersamaan dengan gelombang besar tsunami, ada 2.800 kilometer kubik abu yang dikeluarkan, yang menyebar ke seluruh atmosfir bumi kita. Yang mungkin telah mengurangi jumlah populasi manusia menjadi hanya sekitar 5000 sampai 10000 manusia saja.

Sebenarnya manusia jaman sekarang berasal dari beberapa ribu manusia yang selamat dari letusan super volcano Toba 73.000 tahun yang lalu.Oleh karena itu Gunung berapi di Indonesia bertanggung jawab atas hampir musnahnya umat manusia. Dan Dari 60 hingga 70 gunung berapi yang dapat ditemuai di area tersebut(Indonesia) sekarang. Beberapa diantaranya menjadi aktif kembali dalam beberapa bulan maupun beberapa minggu setelah gempa di dasarlaut pada bulan desember 2004.

Walaupun Toba sampai saat ini masih tertidur jauh dan aman dibawah sebuah laut besar yang menyandang nama sama di Sumatera Utara. banyak orang yang takut apabila suatu saat Gunung Berapi aktif di Talang yang berada 300 kilometer di selatan Toba meletus, bisa membangunkan Raksasa yang tertidur.

Sang ahli tersebut berpikir bahwa mungkin saja suatu hari nanti letusan besar lain akan terjadi tapi hal itu baru akan mungkin terjadi sekitar 10.000 atau bahkan 100.000 tahun lagi.Tetapi biar bagaimana pun tidak semua hal dapat diprediksi.

PERGERAKAN GUNUNG

Dalam sebuah ayat, kita diberitahu bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak, akan tetapi mereka terus-menerus bergerak.

Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun lalu seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan.

Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil.

Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan Bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di Bumi.

Pergerakan kerak Bumi ini diketemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut:

Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat enam lempengan utama, dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun, misalnya, Samudera Atlantic menjadi sedikit lebih lebar. (Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, s. 30)

Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini: dalam ayat tersebut Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. (Kini, Ilmuwan modern juga menggunakan istilah “continental drift” atau “gerakan mengapung dari benua” untuk gerakan ini. (National Geographic Society, Powers of Nature, Washington D.C., 1978, s.12-13)

Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu kejaiban Al Qur’an bahwa fakta ilmiah ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan, telah dinyatakan dalam Al Qur’an.

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Qur’an, 27:88)

Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi.

Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun lalu seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan.

Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil.

Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan Bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di Bumi.

Pergerakan kerak Bumi ini diketemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut:

Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat enam lempengan utama, dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun, misalnya, Samudera Atlantic menjadi sedikit lebih lebar. (Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, s. 30)

Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini: dalam ayat tersebut Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. (Kini, Ilmuwan modern juga menggunakan istilah “continental drift” atau “gerakan mengapung dari benua” untuk gerakan ini. (National Geographic Society, Powers of Nature, Washington D.C., 1978, s.12-13)

Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu kejaiban Al Qur’an bahwa fakta ilmiah ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan, telah dinyatakan dalam Al Qur’an.

LITOSFER

Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Secara berurutan dari yang terluar, lithosfer terdiri dari :

- Kerak Bumi

- Selubung Atas

- Selubung Bawah

- Inti Luar

- Inti dalam

- Lapisan Sial (Silisium dan Aluminium), yang berada di bagian atas.

- Lapisan Sima (Silisium dan Magnesium), yang berada di bagian bawah.

ASPEK-ASPEK GEOGRAFI

Willian Kirk menyusun struktur lingkungan geografi menjadi 2, yaitu :

1. Aspek Fisikal

Aspek fisikal geografi meliputi :

a. Aspek Topologi

Membahas hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu.

b. Aspek Biotik

Membahas karakter fisik dari manusia, hewan dan tumbuhan

c. Aspek Non Biotik

Membahas tentang tanah, air dan atmosfer (termasuk iklim dan cuaca)

2. Aspek NonFisik

Aspek ini menitikberatkan pada kajian manusia dari segi karakteristik perilakunya. Pada aspek ini manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Beberapa kajian pada aspek ini antara lain :

a. Aspek Sosial

Membahas tentang adat, tradisi, kelompok masyarakat dan lembaga sosial.

b. Aspek Ekonomi

Membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, pasar dan sebagainya

c. Aspek Budaya

Membahas tentang Pendidikan, agama, bahasa, kesenian dan lain-lain.

d. Aspek Politik

Misalnya membahad tantang kepartaian dan pemerintahan.

PERKEMBANGAN PANDANGAN GEOGRAFI

Ilmu geografi mengalami perkembangan dalam sudut pandangnya, secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Geografi Ortodoks

1. Geografi Ortodoks

Bidang kajiannya adalah suatu wilayah (region) dan analisis terhadap sifat sistematiknya, meliputi :

a. Geografi Fisik

Mempelajari tentang gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air dan udara dengan segala prosesnya. Ilmu penunjang geografi fisik antara lain geologi, geomorfologi, pedologi, meteorologi, klimatologi dan oseanograsi.

b. Geografi Manusia

Mempelajari tentang kependudukan, aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ilmu penunjang geografi manusia antara lain geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi perdesaan dan geografi perkotaan.

c. Geografi Regional

Mempelajari perwilayahan, misalnya daerah tropik, arid, kutub. Kajian ini menitikberatkan pada kultur suatu wilayah misalnya Afrika Utara, Eropa Barat, Asia Utara.

d. Geografi Teknik

Kajian ini merupakan kajian geograi yang lebih bersifat teknis dan babyak memanfaatkan teknologi dan metode-metode penelitian. lmu penunjang pada kajian ini misalnya Sistem Informasi Geografis, Kartografi, Penginderaan Jauh

2. Geografi Terintegrasi

Merupakan kajian geografi dengan pendekatan terpadu, yaitu integrasi elemen-elemen geografi sistematik yang terdiri dari geografi fisik dan geografi manusia dengan geografi regional. Dalam mengkaji suatu fenomena/gejala alam menggunakan pendekatan analisis keruangan, ekologi dan wilayah.

KONSEP-KONSEP GEOGRAFI

KONSEP-KONSEP ESSENSIAL GEOGRAFI

1. Lokasi, adalah konsep utama yang akan digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer. Konsep lokasi dibagi atas :

a. Lokasi Absolut, lokasi menurut letak lintang dan bujur bersifat tetap.

b. Lokasi Relatif, lokasi yang tergantung pengaruh daerah sekitarnya dan sifatnya berubah.

2. Jarak, yaitu panjang antara dua tempat. Terdiri antara atas :

a. Jarak Mutlak, satuan panjang yang diukur dengan kilometer.

b. Jarak Relatif, jarak tempuh yang menggunakan satuan waktu

3. Keterjangkauan, menyangkut ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat, sarana apa yang digunakan, atau alat komunikasi apa yang digunakan dan sebagainya.

4. Pola, berupa gambar atau fenomena geosfer seperti pola aliran sungai, pola pemukiman, lipatan patahan dan lain-lain.

5. Morfologi, menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan.

6. Aglomerasi, pengelompokan fenomena di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif.

7. Nilai Kegunaan, manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup, tidak akan sama pada semua orang.

8. Interaksi Interdependensi, keterkaitan ruang antara satu dengan yang lain, misalnya interaksi antara desa dengan kota.

9. Diferensiasi Area, daerah-daerah yan terdapat di muka bumi berbeda satu sama lain. Dapat dicermati dari corak yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

10. Keterkaitan keruangan, hubungan antara penyebaran suatu unsur dengan unsur yang lain pada suatu tempat.

PENDEKATAN GEOGRAFI

Dalam mempelajari ilmu geografi, terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, yaitu :

1. Pendekatan Keruangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persebaran dalam penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang akan dirancang. Dalam mengkaji fenomena geografi dapat menggunakan 3 subtopik dari pendekatan keruangan, yaitu :

a. Pendekatan Topik

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah/fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian, misalnya tentang wabah penyakit di suatu wilayah dengan cara mengkaji :

- penyebab wabah penyakit (misal : virus atau bakteri)

- media penyebarannya

- proses penyebaran

- intensitasnya

- interelasinya dengan gejala-gejala lain di sekitarnya.

Dengan pendekatan tersebut akan dapat diperoleh gambaran awal dari wabah penyakit yang terjadi.

b. Pendekatan Aktivitas

Pendekatan ini mengkaji fenomena geografi yang terjadi dari berbagai aktivitas yang terjadi. Misalnya hubungan mata pencaharian penduduk dengan persebaran dan interelasinya dengan gejala-gejala geosfer.

c. Pendekatan Regional

Pendekatan ini mengkaji suatu gejala geografi dan menekankan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Region adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas.

2. Pendekatan Kelingkungan (Pendekatan Ekologis)

Digunakan untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang berada di lingkungan tertentu, yaitu :

- hubungan antar makhluk hidup

- hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya

Contoh dari keterkaitan antar unsur misalnya petani di daerah lahan miring pasti akan melakukan kegiatan pertanian dengan sistem terrassering.

3. Pendekatan Kewilayahan

Merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Misalnya dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakaterisitik wilayah yang khas yang dapat dibedakan satu sama lain (areal differentation), maka harus diperhatikan bagaimana persebarannya (analisis keruangan) dan bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya (analisis ekologi). Pendekatan wilayah sangat penting untuk pendugaan wilayah (reginal forecasting) dan perencanaan wilayah (regional planning).

HAKIKAT GEOGRAFI

Pada hakikatnya studi geografi adalah pengkajian keruangan tentang fenomena dan masalah kehidupan manusia yang disusun dari hasil obeservasi dengan melakukan analisis fenomena manusia, fenomena alam serta persebaran dan interaksinya dalam ruang. untuk menunjukkan dan menjelaskan fenomena di permukaan bumi diawali dengan mengajukan 6 (enam) pertanyaan pokok, yaitu what, where, when, why, who(m) dan how (5W1H).

Pertanyaan pokok tersebut untuk menjelaskan:

1. Fenomena apa yang terjadi

2. Di mana fenomena itu terjadi

3. Kapan fenomena tersebut terjadi

4. Mengapa fenomena itu terjadi

5. Siapa saja yang mengalami

6. Bagaimana usaha-usaha mengatasi

Rhoads Murphey (1966) dalam bukunya The Scope of Geography menjelaskan bahwa pokok-pokok ruang lingkup ilmu geografi adalah :

1. Persebaran dan keterkaitan antara penduduk di permukaan bumi dan aspek-aspek keruangan, serta usaha manusai untuk memanfaatkannya.

2. Interelasi antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah.

3. Kerangka wilayah dan analisis wilayah secara khusus.

Pertanyaan pokok tersebut untuk menjelaskan:

1. Fenomena apa yang terjadi

2. Di mana fenomena itu terjadi

3. Kapan fenomena tersebut terjadi

4. Mengapa fenomena itu terjadi

5. Siapa saja yang mengalami

6. Bagaimana usaha-usaha mengatasi

Rhoads Murphey (1966) dalam bukunya The Scope of Geography menjelaskan bahwa pokok-pokok ruang lingkup ilmu geografi adalah :

1. Persebaran dan keterkaitan antara penduduk di permukaan bumi dan aspek-aspek keruangan, serta usaha manusai untuk memanfaatkannya.

2. Interelasi antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah.

3. Kerangka wilayah dan analisis wilayah secara khusus.

PENDEKATAN GEOGRAFI

a) Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan adalah suatu metode analisis yang menekankan pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia.

Contoh :

Pada musim hujan Jakarta banjir, karena tiada sejengkal tanahpun yang dapat untuk peresapan air, lahan untuk pemukiman, kantor dan jalan selain itu penduduknya membuang sampah di saluran air.

b) Pendekatan Ekologi/kelingkungan

Pendekatan ekologi (ecological approach) merupakan metodelogi untuk mendekati , menelaah dan menganalisis suatu gejala atau masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Pendekatan ekologi diarahkan kepada hubungan manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya.

Contoh :

Daerah Jakarta banjir karena hutan didaerah Bogor/puncak terjadi penggundulan hutan

c) Pendekatan Kompleks Wilayah

Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaita dengan wilayah lainnya. Artinya, permasalahan yang dikaji dalam pendekatan kompleks wilayah adalah permasalahan keruangan komplek antar wilayah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya pada satu ruang wilayah tertentu.

Contoh :

Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemda DKI bekerjasama dengan Pemda daerah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) untuk memperbaiki DAS dan menggalakkan penghijauan.

Pendekatan keruangan adalah suatu metode analisis yang menekankan pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia.

Contoh :

Pada musim hujan Jakarta banjir, karena tiada sejengkal tanahpun yang dapat untuk peresapan air, lahan untuk pemukiman, kantor dan jalan selain itu penduduknya membuang sampah di saluran air.

b) Pendekatan Ekologi/kelingkungan

Pendekatan ekologi (ecological approach) merupakan metodelogi untuk mendekati , menelaah dan menganalisis suatu gejala atau masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Pendekatan ekologi diarahkan kepada hubungan manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya.

Contoh :

Daerah Jakarta banjir karena hutan didaerah Bogor/puncak terjadi penggundulan hutan

c) Pendekatan Kompleks Wilayah

Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaita dengan wilayah lainnya. Artinya, permasalahan yang dikaji dalam pendekatan kompleks wilayah adalah permasalahan keruangan komplek antar wilayah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya pada satu ruang wilayah tertentu.

Contoh :

Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemda DKI bekerjasama dengan Pemda daerah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) untuk memperbaiki DAS dan menggalakkan penghijauan.

KONSEP GEOGRAFI

Konsep adalah pengertian-pengertian yang menunjuk pada sesuatu. Konsep essensial suatu bidang ilmu merupakan pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena essensial dari obyek material bidang kajian suatu ilmu. Oleh karena itu konsep dasar merupakan elemen penting dalam memahami fenomena yang terjadi.

1. Konsep Lokasi

Terdapat dua pengertian lokasi yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang dimaksud dengan lokasi absolut adalah lokasi yang berhubungan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Contoh : Indonesia terletak diantara 60 LU-110 LU dan diantara 950 BT-1410 BT.

Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Contoh : Indonesia terletak antara Benua Asia dan Australia.

2. Konsep Jarak

Dalam kehidupan sosial ekonomi, jarak memiliki arti penting. Dalam geografi jarak dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik dinyatakan dalam satuan panjang kilometer dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu(jarak tempuh).

3. Konsep Keterjangkauan/Accessibility

Sulit atau mudahnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau dipengaruhi oleh lokasi, jarak dan kondisi tempat. Misalnya, suatu daerah pedalaman yang hanya terdapat jalan setapak tentu merupakan daerah yang sulit dapat dijangkau.

4. Konsep Pola

Pola merupakan tatanan geometris yang beraturan. Contoh, penerapan konsep pola adalah pola permukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya atau sungai.

5. Konsep Geomorfologi

Yang dimaksud geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geografi tidak terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan, lembah dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan obyek studi geografi.

6. Konsep Aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya pengelompokan kawasan industri, pusat perdagangan dan daerah pemukiman.

7. Konsep Perbedaaan Wilayah

Terdapat perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Perbedaan ini kemudian menimbulkan suatu hubungan atau interaksi suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

8. Konsep Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan suatu sumber bersifat relatif.

Misalnya pantai mempunyai nilai kegunaan yang tinggi sebagai tempat rekreasi bagi warga kota yang selalu hidup dalam keramaian, kebisingan dan kesibukan.

9. Konsep Interaksi

Interaksi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Contohnya adalah perbedaan kondisi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kemudian dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi seperti halnya penyaluran kebutuhan pangan, arus urbanisasi maupun alih tehnologi.

10. Konsep Keterkaitan Keruangan

Keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya merupakan suatu keterkaitan keruangan. Misalnya hubungan antara kemiringan lereng di suatu wilayah dengan ketebalan lapisan tanah serta hubungan antara daerah kapur dengan kesulitan air.

1. Konsep Lokasi

Terdapat dua pengertian lokasi yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang dimaksud dengan lokasi absolut adalah lokasi yang berhubungan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Contoh : Indonesia terletak diantara 60 LU-110 LU dan diantara 950 BT-1410 BT.

Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Contoh : Indonesia terletak antara Benua Asia dan Australia.

2. Konsep Jarak

Dalam kehidupan sosial ekonomi, jarak memiliki arti penting. Dalam geografi jarak dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik dinyatakan dalam satuan panjang kilometer dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu(jarak tempuh).

3. Konsep Keterjangkauan/Accessibility

Sulit atau mudahnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau dipengaruhi oleh lokasi, jarak dan kondisi tempat. Misalnya, suatu daerah pedalaman yang hanya terdapat jalan setapak tentu merupakan daerah yang sulit dapat dijangkau.

4. Konsep Pola

Pola merupakan tatanan geometris yang beraturan. Contoh, penerapan konsep pola adalah pola permukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya atau sungai.

5. Konsep Geomorfologi

Yang dimaksud geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geografi tidak terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan, lembah dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan obyek studi geografi.

6. Konsep Aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya pengelompokan kawasan industri, pusat perdagangan dan daerah pemukiman.

7. Konsep Perbedaaan Wilayah

Terdapat perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Perbedaan ini kemudian menimbulkan suatu hubungan atau interaksi suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

8. Konsep Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan suatu sumber bersifat relatif.

Misalnya pantai mempunyai nilai kegunaan yang tinggi sebagai tempat rekreasi bagi warga kota yang selalu hidup dalam keramaian, kebisingan dan kesibukan.

9. Konsep Interaksi

Interaksi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Contohnya adalah perbedaan kondisi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kemudian dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi seperti halnya penyaluran kebutuhan pangan, arus urbanisasi maupun alih tehnologi.

10. Konsep Keterkaitan Keruangan

Keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya merupakan suatu keterkaitan keruangan. Misalnya hubungan antara kemiringan lereng di suatu wilayah dengan ketebalan lapisan tanah serta hubungan antara daerah kapur dengan kesulitan air.

Pengertian Geografi

- Prof. Bintarto : Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan.

- Claudius Ptolomeus : mempelajari hal, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia dan mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan yang terjadi itu.

- Erastothenes : geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi.

- Ellsworth Hunthington: memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya.

- Menurut Erastothenes, geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi.

- Menurut Claudius Ptolomaeus, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi.

- John Mackinder (1861-1947) seorang pakar geografi memberi definisi geografi sebagai satu kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya.

- Ekblaw dan Mulkerne mengemukakan, bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannnya, mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni dan tempat rekreasi yang kita nikmati.

- Preston E. James mengemukakan geografi berkaitan dengan sistem keruangan, ruang yang menempati permukaan bumi. Geografi selalu berkaitan dengan hubungan timbal balik antara manusia dan habitatnya.

- Menurut Ullman (1954), Geografi adalah interaksi antar ruang.

- Maurice Le Lannou (1959)mengemukakan bahwa Objek study geografi adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi.

- Paul Claval (1976) berpendapat bahwa Geografi selalu ingin menjelaskan gejala gejala dari segi hubungan keruangan.

- Suatu definisi yang lain adalah hasil semlok (seminar dan lokakarya) di Semarang tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan.

- UNESCO (1956) mendifinasikan geografi sebagai: 1. satu agen sintesis; 2. satu kajian perhubungan ruang; 3. sains dalam penggunaan tanah.

GEOGRAFI

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu gêo ("Bumi") dan graphein ("menulis", atau "menjelaskan").

Geografi juga merupakan nama judul buku bersejarah pada subyek ini, yang terkenal adalah Geographia tulisan Klaudios Ptolemaios (abad kedua).

Geografi lebih dari sekedar kartografi, studi tentang peta. Geografi tidak hanya menjawab apa dan dimana di atas muka bumi, tapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya, kadang diartikan dengan "lokasi pada ruang." Geografi mempelajari hal ini, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. Juga mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan yang terjadi itu.

Geografi juga merupakan nama judul buku bersejarah pada subyek ini, yang terkenal adalah Geographia tulisan Klaudios Ptolemaios (abad kedua).

Geografi lebih dari sekedar kartografi, studi tentang peta. Geografi tidak hanya menjawab apa dan dimana di atas muka bumi, tapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya, kadang diartikan dengan "lokasi pada ruang." Geografi mempelajari hal ini, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. Juga mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan yang terjadi itu.

Langganan:

Postingan (Atom)